Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

- Текст и место в каноне

- Авторство, структура и цель написания Р. П.

- Исторический контекст, время и место написания. Р. П. и римская христианская община

- Основные богословские темы Послания

- Язычество

- Естественный закон

- «Какое преимущество быть Иудеем?»

- «Оправдание верою»

- Примирение с Богом

- Христос - новый Адам

- Грех, закон и благодать

- «Дух усыновления»

- Предопределение ко спасению

- Сила любви Божией

- О судьбе Израиля

- Нравственное учение Р. П.

- Диетарные принципы

- Эпилог

- Заключительные разделы

- В экзегезе древней Церкви I-VI вв.

РИМЛЯНАМ ПОСЛАНИЕ

Одно из Посланий ап. Павла, вошедшее в состав канона НЗ (см. соответствующий раздел в ст. Канон библейский).

Текст и место в каноне

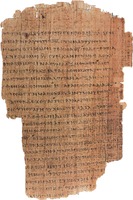

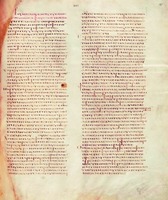

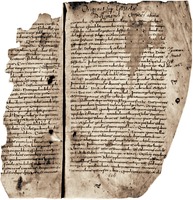

Текст Р. П. в рукописях имеет различия прежде всего в 2 последних главах. Вариант Рим 1. 1 - 16. 27 (длинный текст) содержит, напр., Codex Claromontanus (без Рим 16. 20b) лат. версии, а также, хотя и без доксологии Рим 16. 24, древние унциалы, такие как Синайский, Ватиканский и др. кодексы. Маркион, согласно Оригену (Orig. In Rom. comm. 7. 453), напротив, 2 последние главы полностью вычеркнул (ср.: Tertull. Adv. Marcion. V 14. 14); иногда такой вариант встречается и в рукописях Вульгаты, где непосредственно после Рим 14. 23 вставлена доксология Рим 16. 25-27 (ср.: минускул 1506). В других рукописях главы 15-16 следуют за вынесенной вперед доксологией, иногда без завершающей доксологии, иногда повторяя ее (большинство рукописей не содержит 2-й доксологии; с ней - напр., Александрийский кодекс). В древнейшей рукописи текста Послания - Р46 - этот текст расположен после Рим 15. 33, за ним следует Рим 16. 1-23 (обзор состояния текста Р. П. см.: Aland. Der Schluss. 1979. S. 287ff; Trobisch. 1989. S. 63-83).

Авторство, структура и цель написания Р. П.

Подлинность Р. П. учеными никогда не оспаривалась. В то же время гипотезы высказывались относительно изначальной композиции Послания и происхождения его заключительных разделов. Так, напр., на основании того, что упоминания о Риме в тексте Послания в нек-рых рукописях отсутствуют, было сделано предположение, что изначально существовали 2 версии Послания: одна - адресованная римлянам, другая - отправленная в Эфес. Послание, адресованное римлянам, в таком случае включало главы 1-15, а гл. 16 была добавлена к эфесской версии Послания (см.: Kirk. 1937. P. 12-22). К наст. времени теорию существования краткой версии Р. П. можно считать окончательно опровергнутой (Moo. 1996. P. 5-9).

По тематической структуре Послание может быть разделено на 4 части: вступление (Рим 1. 1-16), вероучительную часть (Рим 1. 17 - 11. 36), нравственно-практическую часть (Рим 12. 1 - 15. 13) и заключительные разделы (Рим 15. 14 - 16. 24).

Предметом научной дискуссии остаются вопросы, связанные с целью и обстоятельствами написания Послания. С одной стороны, ап. Павел знал о проблемах внутри Римской Церкви и мог желать внести свой вклад в их разрешение; с другой - у него был конкретный план - отправиться с проповедью в Испанию и по дороге посетить Рим (Рим 1. 13; 15. 24). Мн. ученые полагают, что Р. П. было мотивировано не столько ситуацией внутри рим. общины, сколько собственной миссионерской программой ап. Павла: неслучайно в 1-11-й главах Послания он не упоминает о проблемах в Римской Церкви (Sanders. 1985. P. 31).

В одной из последних монографий о Р. П. выделяется 5 целей написания текста ап. Павлом: 1) преподать христианам Рима «некое дарование духовное» (Рим 1. 11) и изложить основы своего Евангелия; 2) заручиться поддержкой рим. христиан перед запланированным путешествием в Испанию; 3) ответить на критику в свой адрес и опровергнуть ложное понимание отдельных аспектов учения; 4) дать совет относительно возникшего в римской общине спора между «немощными» и «сильными» (Рим 14. 1 - 15. 13); 5) дать указания по поводу взаимоотношений с городскими властями и уплаты налогов (Рим 13. 1-7). Первые 2 цели считаются основными, прочие - побочными (Longenecker R. N. 2016. P. 10-11; о целях написания Р. П. см. также: Данн. 2010. С. 681-682 (автор выделяет миссионерскую, апологетическую и пастырскую цели)).

Также вполне можно полагать, что ап. Павел написал Р. П. прежде всего с целью изложить свое понимание христианства и его соотношения с религией ВЗ, из к-рой оно выросло. Даже если у Павла были конкретные поводы практического характера, он использовал их для того, чтобы создать фундаментальный теоретический труд, в к-ром христианство осмысливается как новая религия, пришедшая на смену закону Моисееву.

Исторический контекст, время и место написания. Р. П. и римская христианская община

История возникновения христ. общины в Риме плохо поддается реконструкции (о Риме 50-х гг. I в. по Р. Х., об иудейской общине Рима и о первых христианах см., в частности: Esler. 2003. P. 77-108). Устойчивое предание Западной и Восточной Церквей называет ее основателем ап. Петра (Euseb. Hist. eccl. II 14. 6; Hieron. De vir. illustr. 1 // PL. 23. Col. 607). Однако в Деяниях святых апостолов отсутствуют сведения о пребывании ап. Петра в Риме. Когда ап. Павел ок. 49 г. прибыл на Иерусалимский Собор апостолов, Петр тоже был там, а когда спустя неск. лет (от 8 до 11, по разным оценкам) Павел прибыл в Рим, то ап. Петра там, по-видимому, не было: если бы ап. Павел встретил в Риме ап. Петра, вряд ли автор Деяний об этом бы умолчал. В Посланиях ап. Павла, написанных из Рима (см. в ст. Павел, ап.), Петр также не упоминается. Т. о., можно допустить, что ко времени прихода ап. Павла в Рим ап. Петр уже был казнен (см. в ст. Петр, ап.).

Если бы ап. Петр был епископом Рима в тот момент, когда ап. Павел писал римлянам свое Послание, наверное, Павел упомянул бы его по крайней мере в числе адресатов. Но упоминания об ап. Петре нет ни в начале, ни в конце Послания, несмотря на наличие в нем длинного списка рим. христиан, известных ап. Павлу по именам (Рим 16. 3-15). В общей сложности этот список включает 25 имен и является самым обширным из всех подобного рода списков, завершающих Павловы Послания. Он показывает, что, хотя ап. Павел еще не побывал в Риме, он хорошо знал мн. членов рим. христ. общины.

Время и место написания Р. П. определяются на основании внутренних данных. В начале Послания Павел говорит о желании прийти в Рим и о многочисленных препятствиях, к-рые это желание встречало (Рим 1. 9-15). В конце Послания он вновь говорит об этом желании и о своем намерении отправиться в Испанию, совместив это путешествие с посещением Рима (Рим 15. 24, 28). Наконец, ап. Павел сообщает о своих ближайших планах пойти в Иерусалим, чтобы передать христианам собранные пожертвования (Рим 15. 25-26). Именно это сообщение дает ключ к определению времени и места написания Послания.

О том, что ап. Павел занимался сбором пожертвований для Иерусалимской Церкви, известно из 1 Кор 16. 1-4. Этот сбор был начат им еще до прихода в Коринф и продолжен там. Путь ап. Павла в Иерусалим начался с Эллады, где он провел 3 месяца (Деян 20. 3). Под Элладой следует понимать Коринф, что подтверждается и упоминанием в Р. П. диакониссы Фивы из церкви Кенхрейской (Рим 16. 1). Кенхреи были портовым городом в 9 км от Коринфа. Следов., Коринф - наиболее вероятное место написания Послания.

Временем же его написания следует считать завершающий этап 3-го миссионерского путешествия, т. е. период между 55 и 58 гг. (см.: Barrett. 1991. P. 5 (янв.-март 55); Morris. 1988. P. 6-7 (55 г.); Pate. 2013. P. 8-10 (не ранее 55, не позднее 58); см. также: Robinson. 1976. P. 78 (нач. 57)). Наиболее часто упоминаемая в научной лит-ре дата написания Р. П.- 57-58 гг. (см., в частности: Brown. 1997. P. 560 (57-58 гг.); Holladay. 2017. P. 410 (57-58 гг.); The Navarre Bible. 2005. P. 52 (зима 57/58 г.; очень вероятно, в 58-м)).

Отправив римлянам Послание, ап. Павел через Троаду, Асс, Милит, Кос, Родос, Патары (Патару), Тир, Птолемаиду и Кесарию пришел в Иерусалим, встретился с христ. общиной, а затем был арестован властями (Деян 20. 6 - 21. 33).

Р. П. не содержит свидетельств, позволяющих заключить, что оно было ответом на поступившее в адрес ап. Павла письмо от рим. общины. Весьма вероятно, что ап. Павел по собственной инициативе посетил христиан Рима. Однако наличие в городе столь значительного числа знакомых заставляет предположить, что ап. Павел получал сведения о волновавших их вопросах и его Послание могло стать ответом на эти вопросы.

Послание адресовано «всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим» (Рим 1. 7) (в нек-рых рукописях, а также у Оригена слова «в Риме» опущены здесь и в Рим 1. 15, см.: Nestle-Aland. NTG. P. 409). Многократное упоминание иудеев и эллинов и подчеркивание значимости иудейской традиции заставляют предположить, что между 2 частями рим. общины - обращенными из иудаизма и обращенными из язычества - имели место трения и что бывш. язычники недооценивали значимость иудейской традиции. Возможно, именно информация о подобного рода конфликте, дошедшая до ап. Павла, побудила его написать это Послание.

С этим может быть связано и то, что Р. П. содержит большое количество отсылок к ВЗ. Как отмечают исследователи, более половины всех цитат из ВЗ, встречающихся в Посланиях ап. Павла, содержится в Р. П. (см.: Koch. 1986. S. 21-24 (87 цитат из ВЗ в Посланиях ап. Павла, из них 51 - в Р. П.); Ellis. 1957. P. 150-152 (93 цитаты, из них 53 - в Р. П.); Longenecker R. N. 2016. P. 21 (83 цитаты, из них 45 - в Р. П.); при подсчетах Послание к Евреям не учитывается; разница в подсчетах связана с тем, что нек-рые ссылки на ВЗ в Посланиях ап. Павла представляют собой краткие аллюзии, а не полноценные цитаты). Такая концентрация ветхозаветных цитат именно в этом Послании объясняется прежде всего тем, что оно посвящено осмыслению роли израильского народа в Божественном плане спасения человечества через Христа: раскрытие этой темы требует постоянного обращения к ВЗ.

Основная, содержательная часть Послания развивается в контексте процессов, имевших место в раннехрист. Церкви и связанных с ее постепенным отходом от иудаизма. Эти процессы проходили под воздействием 2 основных факторов: всевозрастающей оппозиции христианству со стороны религ. элиты израильского народа и постоянно увеличивающегося числа обращенных в христианство из язычества. Отход Церкви от иудаизма не был мгновенным: он происходил поэтапно и продолжался в течение более 3 десятилетий, завершившись только после разрушения Иерусалимского храма в 70 г.

Наряду с Посланием к Галатам Р. П. содержит теоретическое осмысление описанного в кн. Деяния св. апостолов опыта ранней Церкви, однако раскрывает тему соотношения между верой во Христа и законом Моисеевым значительно более подробно, чем это сделано в Послании к Галатам. По сути именно Р. П. стало главным манифестом освобождения христианства от иудаизма с сохранением всего, что в ВЗ представляет значимость для Церкви. Именно в этом Послании ап. Павел наиболее последовательно проводит мысль о том, что в Церкви «нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его» (Рим 10. 12) (подробнее см.: Иларион (Алфеев). 2018. С. 20-28).

Основные богословские темы Послания

Вероучительная часть, главная в Р. П., имеет свою внутреннюю логику и свое сквозное тематическое развитие. Центральная тема этой части - осмысление той Благой вести, к-рая была принесена Иисусом Христом на смену ВЗ, затрагивается и множество др. тем. В частности, ап. Павел подробно излагает свое понимание язычества, которому сначала противопоставляется иудейская традиция, но затем обе традиции рассматриваются в свете нового Откровения, полученного через Иисуса Христа.

Язычество

(Рим 1. 18-32). Рим был одной из главных столиц языческого мира. Значительное число адресатов Р. П.- христиане, обращенные из язычества,- по воспитанию и культуре были частью этого мира. Они влились в христ. общину, не будучи укоренены в вере в Единого Бога, не зная ветхозаветных писаний. Ап. Павел, воспитанный в строгой традиции иудейского монотеизма, считает необходимым с самого начала обозначить свое отношение к язычеству (Рим 1. 18-20). В Рим 1. 18 он говорит об «откровении» гнева Божия «на всякое нечестие и неправду человеков». Апостол употребляет это ветхозаветное понятие (присутствующее также в проповедях прор. Иоанна Предтечи и Иисуса Христа (Мф 3. 7; Лк 3. 7; 21. 23; Ин 3. 36)) в его исконном смысле - как обозначение реакции Бога на злые дела людей вслед. их уклонения от истины (Taylor. 1962. P. 28). В Послании проводится мысль о том, что Единый Бог не только Бог иудеев. В ВЗ Бог истинный противопоставлялся богам ложным и поклонение истинному Богу считалось законной привилегией израильского народа. Ап. Павел считает, что Бог через тварный мир открывал Себя также и язычникам, только они это откровение отвергли (ср.: Aug. De Spirit. ad Marcel. 12).

Слова ап. Павла о том, что «невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим 1. 20), легли в основу христ. учения о естественном откровении (или естественном богопознании). Суть данного учения сводится к тому, что Бог открывает Себя не только непосредственным образом - через пророков и через Своего Сына (ср.: Евр 1. 1-2), но и опосредованно - через природный мир (ср.: Пс 18. 2; Иов 12. 7-9). Для ВЗ характерно представление о том, что изначальной религией человечества было единобожие и лишь впосл., после грехопадения, появилось идолопоклонство. Ап. Павел разделяет это представление и четко устанавливает причинно-следственную связь между отказом от поклонения истинному Богу и греховным образом жизни: второе неизбежно вытекает из первого. Это подчеркивается в Рим 1. 21-32, где ап. Павел продолжает говорить о язычниках.

По концентрации негативных терминов в данном фрагменте («осуетились», «омрачилось», «обезумели», «нечистота», «осквернили», «ложь», «постыдные страсти», «противоестественное», «похоть», «срам», «превратный ум», «непотребство», «неправда» и далее до конца) этот отрывок не имеет себе равных во всем лит. наследии ап. Павла и дает представление о том, что его отношение к язычеству резко отрицательное. Для него язычники это те, кто «подавляют истину неправдою», кто «заменили истину Божию ложью» (Рим 1. 25); под истиной Божией в данном случае понимается вера в Единого Бога, под ложью - идолопоклонство. В этой оценке язычества ап. Павел близок к иудаизму своего времени (см., в частности: Donaldson. 2006. P. 51-78). Ученые иногда указывают на близость данного текста к Книге премудрости Соломона, написанной предположительно между 50 г. до Р. Х. и 10 г. по Р. Х. (Прем 13. 1-2, 10; 14. 11-12, 23-27, 31) (см., в частности: Fitzmyer. 1993. P. 271-274; Brown. 1997. P. 566; Longenecker R. N. 2016. P. 193; Thiessen. 2016. P. 48-49, 61-62).

В этом тексте Р. П. обращают на себя внимание троекратное повторение выражения «предал их Бог» (греч. παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεός) и употребление глагола, к-рый в греч. языке используется для указания на выдачу приговоренного к смерти в руки исполнителям приговора (ср.: Jewett. 2007. P. 166-167). При букв. прочтении текста можно было бы предположить, что Бог по Своей воле предал язычников нечистоте, постыдным страстям и превратному уму. Однако слово «предал» указывает в данном случае не на волю, а на попущение: воля Бога заключается в том, чтобы все люди верили в Него и поклонялись Ему, но т. к. язычники уклонились от истины, Бог попустил им впасть в различные грехи (см.: Ioan. Chrysost. In Rom. 3. 3; Theodoret. In Rom. // PG. 82. Col. 64).

Ап. Павел рисует картину постепенной деградации язычников: сначала они «осуетились в умствованиях (διαλογισμοῖς - помыслах) своих, и омрачилось несмысленное их сердце (καρδία)», а затем уже «предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили (ἀτιμάζεσθαι - обесчестили) сами свои тела» (Рим 1. 21-24; ср.: Мк 7. 21-23). Наиболее очевидным примером безнравственности, проистекающей из идолопоклонства, для ап. Павла служит гомосексуализм. По данному вопросу существовало глубокое разногласие между, с одной стороны, античной языческой традицией, а с другой - нравственными установками ВЗ (Лев 18. 22; 20. 13), на к-рых был воспитан ап. Павел.

Исследователи обращают также внимание на троекратное употребление в рассматриваемом тексте глаголов, обозначающих подмену: славу нетленного Бога язычники «изменили (ἤλλαξαν) в образ, подобный тленному человеку»; они «заменили (μετήλλαξαν) истину Божию ложью»; женщины их «заменили (μετήλλαξαν) естественное употребление противоестественным». Подмена Бога идолами, а истины Божией - ложью ведет к подмене естественных половых связей противоестественными (Loader. 2012. P. 298).

Естественный закон

(Рим 2. 1-16). Тема добра и зла доминирует во 2-й гл. Послания, к-рая открывается неожиданным переходом Павла от коллективного «вы» к индивидуальному и личному «ты» (Рим 2. 1; ср.: Мф 7. 1-2). Здесь адресат апостола - «всякий человек», т. е. и иудеи и эллины: это явствует из дальнейшего текста.

Согласно ап. Павлу, благость Божия ведет каждого человека к покаянию. Но если человек совершает дела, за к-рые осуждает других, он навлекает на себя ярость и гнев Бога. Долготерпение Божие предоставляет свободу каждому человеку. Но только те, кто делают добро и приносят покаяние за зло, удостоятся жизни вечной. Тех же, кто противятся Богу и не покоряются истине, ждет справедливый приговор на Суде Божием в «день гнева», под к-рым понимается Второе пришествие Иисуса Христа.

Эти слова особенно важны в Послании, в к-ром речь пойдет о том, что «человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим 3. 28). Та ошибочная интерпретация этих слов, к-рая привела мн. толкователей к представлению о том, что добрые дела не имеют никакой ценности для спасения, заранее опровергается четким и недвусмысленным указанием на праведный Суд Бога, «Который воздаст каждому по делам его» (см.: Рим 2. 5-10).

Для того чтобы объяснить, каким образом функционирует этот Суд, Павел вводит понятие «закон» (νόμος), которое будет в Р. П. играть ключевую роль (Winger. 1991. P. 78). В Рим 2. 12-16 Павел начинает рассуждать о законе на протяжении 10 из 16 глав Послания. Вопрос о том, о каком законе речь идет в данном случае, остается предметом дискуссий. Для человека, воспитанного в иудейской традиции, слово «закон» обозначало прежде всего закон Моисеев - совокупность религиозных, нравственных и судебных предписаний, зафиксированных в Пятикнижии, а также в толкованиях на него различных школ раввинов. Слова о слушателях и об исполнителях закона в Рим 2. 12 («Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся») имеют параллель в Иак 1. 22. Очевидно, ап. Павел воспроизводит здесь максиму, имевшую широкое хождение в христ. кругах (ср.: Мф 7. 24-27; Лк 11. 28).

Отвечая на вопрос, по каким нравственным критериям Бог будет судить язычников, ап. Павел развивает учение, к-рое для его читателей из иудейской среды могло показаться безусловным новшеством: о некоем врожденном законе, написанном в сердцах всех людей. Регулятором этого закона является совесть, к-рая позволяет каждому человеку различать добро и зло, делая законное по природе (φύσει), а не по принуждению (ср.: Philo. De opif. 1. 3; см.: Köster. 2007. P. 134-141).

Закон Моисеев в иудейской традиции воспринимался как богоустановленный. Что же касается естественного закона, то на вопрос о его происхождении ап. Павел прямо не отвечает. Последующая христ. традиция отождествила его с тем нравственным чувством, к-рое Самим Творцом вложено в природу человека, созданного по образу Божию (Быт 1. 27). Иными словами, естественный закон тоже имеет божественное происхождение. Излагая учение о естественном законе, ап. Павел считает нужным подчеркнуть, что язычники предстанут перед Судом Божиим. Этот Суд будет осуществляться «через Иисуса Христа» (Рим 2. 16), только иудеи будут судимы по закону Моисееву, а язычники - по закону совести, написанному в их сердцах.

«Какое преимущество быть Иудеем?»

(Рим 2. 17 - 3. 20). I. «Не тот Иудей, кто таков по наружности» (Рим 2. 28). Изложив свое понимание естественного закона, ап. Павел переходит к осмыслению значения закона Моисеева. До своего обращения ко Христу он был гонителем Церкви и его ненависть к новому учению была мотивирована ревностным следованием «отеческому закону» (Деян 22. 3). Обращение к вере во Христа стало катализатором полного пересмотра всей системы ценностей, на к-рой ап. Павел ранее строил свою жизнь: ему необходимо было заново определить свое отношение к закону Моисееву (Seifrid. 1992. P. 136-139).

В Р. П. ап. Павел начинает обсуждение этой темы с саркастического обличения тех иудеев, к-рые не исполняют закон (Рим 2. 17-29). Помимо обвинений общего характера он выдвигает против иудеев 3 конкретных обвинения: в краже, прелюбодействе и святотатстве (ср.: Мк 10. 2-12; 12. 40; Мф 12. 39; 16. 4; 19. 3-9; 21. 13; 23. 16-22; Ис 52. 5; Пс 49. 16-21).

Знаком принадлежности к богоизбранному народу было обрезание. Однако ап. Павел настаивает на том, что самого по себе обрезания недостаточно для того, чтобы угодить Богу. Более того, он считает плотское обрезание необязательным, тем самым по сути отрицая главный вероучительный базис иудаизма (Sanders. 1977. P. 551). Ап. Павел вводит понятие «обрезание», «которое в сердце, по духу, а не по букве» (Рим 2. 29). Такие понятия, как «духовное обрезание» или «обрезание сердца», в иудейской среде времен ап. Павла были достаточно распространены (ср.: Мф 23. 25-28; см. в ст. Обрезание).

II. «Великое преимущество во всех отношениях» (Рим 3. 2). Cам по себе закон Моисеев сохраняет авторитет для ап. Павла, о его значимости он пишет в Рим 3. 1-8. Нек-рые комментаторы воспринимают этот отрывок как самое сложное для понимания место во всем Послании (Hall. 1983. P. 183). Аргументация ап. Павла в этом отрывке настолько темна, утверждают др. исследователи, что Послание только выиграло бы, если бы весь отрывок был опущен (Dodd. 1932. P. 46). Причинами столь резких суждений являются, в частности: обилие длинных вопросов и коротких ответов, что является нехарактерным для стиля ап. Павла, к-рый отдает предпочтение коротким вопросам и длинным ответам; неясность, полемизирует ли ап. Павел с воображаемым оппонентом или просто излагает собственные мысли в вопросно-ответной форме; противоречие между Рим 3. 1 («какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях») и Рим 3. 9 («итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько») (Longenecker R. N. 2016. P. 330).

Однако отрывок все же вписывается в общую цепь рассуждений ап. Павла о значении ветхозаветного закона, а кажущаяся непоследовательность в ответах на сходные вопросы объясняется антиномизмом богословской мысли апостола. Взаимно противоречивые утверждения «уживаются» в ней постольку, поскольку само христианство не укладывается в рамки рационального мышления (ср.: 1 Кор 1. 23). Ап. Павел и не ставит перед собой задачу быть логически последовательным: тайну христианства он раскрывает через серию антиномичных утверждений (ср.: 1 Кор 1. 21). В данном контексте кажущееся отсутствие логики является делом сознательного выбора, выражением определенной проповеднической стратегии.

Предыдущее изложение могло привести к мысли о том, что у иудеев нет никакого преимущества перед язычниками: все равны перед Богом - и тех и других Он будет судить. К этой мысли ап. Павел в конце концов и возвращается. Но начинает он с неожиданного заявления об абсолютной ценности ветхозаветного закона безотносительно к тому, как этот закон применяется на практике. Неверность людей не может уничтожить верность Бога - вот важнейший вывод, к-рый читатель должен сделать из этого отрывка.

Вопрос о том, какое преимущество быть иудеем, имел для ап. Павла первостепенное значение. Свое иудейское происхождение он неоднократно подчеркивал (Рим 11. 1; Флп 3. 4-5; 2 Кор 11. 22). Будучи иудеем, сознавал, что в долгосрочной перспективе люди, принадлежащие к др. народам и воспитанные в иных религ. традициях, будут занимать все больше места в быстрорастущей христианской Церкви. С учетом этой перспективы имеет ли израильский народ какое-то свое, особое место в христ. общине? Ответить на этот вопрос для ап. Павла было чрезвычайно важно.

Израильский народ, по учению ап. Павла, продолжает занимать особое положение в божественном плане спасения всего человечества. Он подчеркивает, что иудеи - народ, к-рому вверено Слово Божие. Именно в этом их преимущество перед др. народами, но оно не повод для них хвалиться и превозноситься. Скорее наоборот: верность Бога Своему народу налагает на него дополнительную ответственность. Народ же оказывается не на высоте своего призвания.

Ап. Павел никоим образом не отделяет себя от своего народа. Он говорит: «Наша неправда открывает правду Божию» (Рим 3. 5), «верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией» (Рим 3. 7). Но он подчеркивает, что благость и милосердие Бога не могут служить извинением для злых деяний человека. А следов., иудей не может надеяться на спасение только благодаря тому, что он обрезан и воспитан в иудейской традиции: свою принадлежность к народу Божию он должен подтверждать делами.

Утверждение о том, что «Бог верен» (γινέσθω δὲ θεὸς ἀληθής, букв.- «Бог истинен») (Рим 3. 4), суммирует ветхозаветные упоминания о верности и об истинности Бога, а слова о том, что «всякий человек лжив», являются аллюзией на Пс 115. 2; за ними следует цитата из Пс 50. 6. Т. о., хотя израильский народ в большинстве отверг Христа, план Божий о его спасении не отменен, и народ по-прежнему является наследником обетований, данных его отцам.

Ап. Павел опровергает тех, кто искажают его слова, утверждая, что он призывает делать зло, чтобы вышло добро (Рим 3. 7-8). Возможно, речь идет об иудеях, обвинявших ап. Павла в том, что он извращает закон Моисеев.

III. «Имеем ли мы преимущество? Нисколько» (Рим 3. 9). Ап. Павел возвращается к вопросу: какое преимущество быть иудеем? Только что он ответил: великое преимущество. В Рим 3. 9 он дает, как кажется, прямо противоположный ответ: «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом». Как примирить эти утверждения? Ответ следует искать в понятии «грех». Это библейское понятие обозначает всякое уклонение от богоустановленного порядка. Исходные позиции у иудеев и эллинов были разные: первые имели то «великое преимущество», что им было «вверено Слово Божие», вторые такого преимущества не имели. Но т. к. и те и другие погрязли в грехе и во зле, то теперь преимущества нет ни у кого.

Говоря о неверности, неправде и зле, ап. Павел имеет в виду прежде всего историю богоизбранного народа. Эта история - летопись благодеяний Божиих к людям и ответных попыток отдельных людей приблизиться к святости. Но одновременно это и летопись человеческих падений, греха, уклонения от правды Божией. Бог остается верен Своему народу на протяжении всей его истории, но народ вновь и вновь отвергает Бога. За словами обличения в неверности народа (Рим 3. 10-18) ап. Павел обращается в основном к Псалтири (Пс 13. 1-3; 52. 2-4 (ср.: Еккл 7. 20); Пс 5. 10; 139. 4; 9. 28; Ис 59. 7-8; Пс 35. 2). Указанные ветхозаветные тексты свидетельствуют о неверности израильского народа. Однако ап. Павел, как явствует из контекста, распространяет их не только на иудеев, но и на эллинов. Ранее он обличал эллинов за то, что они, «познав Бога, не прославили Его, как Бога» (Рим 1. 21). Теперь он говорит о богоотступничестве иудеев. История израильского народа в каком-то смысле является отражением общечеловеческой истории. В этом смысле то, что ветхозаветные пророки говорили в адрес иудеев, имеет универсальное значение.

Цепочку своих рассуждений ап. Павел завершает возвращением к теме закона (Рим 3. 19-20). О каком законе говорит здесь ап. Павел? Возможно, он намеренно не уточняет, о каком законе идет речь, чтобы смысл того, что он говорит, прочитывался и иудеями и эллинами. Закон - будь то богоустановленный (закон Моисеев) или естественный (закон совести) - дает людям те ценностные ориентиры, по которым человек может определять, где добро, а где зло. Однако «закон представляет не установленный путь к спасению, а окончательное выявление всеобщей человеческой греховности» (Watson. 2004. P. 71). Ключевым в данном тексте является утверждение: «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть».

«Оправдание верою»

(Рим 3. 21 - 5. 5) - центральная тема в Р. П.

I. «Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия» (Рим 3. 21). Ап. Павел не случайно пользуется здесь юридическим языком, говоря о взаимоотношениях между Богом и человеком, ведь он продолжает говорить о законе, а «закон» тоже юридическое понятие. Ранее он описал различные виды уклонения от правды Божией, обличил язычников за нарушение естественного закона, а иудеев - за то, что они «преступлением закона» бесчестят Бога. Теперь говорит о последствиях этих преступлений. Однако вопреки судебной логике последствием преступлений является не осуждение преступников, а их оправдание, о чем апостол пишет в Рим 3. 21-26.

Выражение «но ныне» (νυν δέ) в начале текста указывает на то, что ап. Павел подошел к поворотному пункту в своих рассуждениях (Barrett. 1991. P. 69). То, о чем теперь пойдет речь, относится к настоящему. Водоразделом между тем, что было «прежде, во время долготерпения Божия» (Рим 3. 25-26), и тем, что происходит «в настоящее время» (Рим 3. 26), является центральное для благовестия ап. Павла событие: искупление, совершённое Иисусом Христом.

Ап. Павел начинает новую серию рассуждений с торжественного провозглашения того, что правда Божия явилась «независимо от закона», та самая, «о которой свидетельствуют закон и пророки». Иными словами, пришествие Мессии было предсказано в ВЗ, но то, что Он совершил, не укладывается в рамки ветхозаветного представления о справедливости.

В Рим 3. 22 («правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия…») выражение διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦή в рус. переводе передано как «через веру в Иисуса Христа». Между тем предлог «в» отсутствует в греч. тексте. В др. случаях, когда к слову πίστις (вера) добавляется имя собственное в род. падеже, оно, как правило, указывает на веру этого персонажа, а не на веру в Него (см.: Рим 4. 12, 16). В Рим 3. 3 и 3. 7 выражение πίστις τοῦ θεοῦή переводится не как «вера в Бога», а как «верность Божия». Соответственно один из возможных переводов рассматриваемого выражения: «через верность Иисуса Христа». На таком переводе настаивают нек-рые совр. исследователи (см., в частности: Gaston. 1987. P. 12; Talbert. 2002. P. 107-110; Longenecker B. W. 2002. P. 134-135; обзор мнений см. в: Longenecker R. N. 2016. P. 408-415).

Вместе с тем в Послании к Галатам неоднократно встречается выражение πίστις ᾿Ιησοῦ Χριστοῦή (букв.- «вера Иисуса Христа»), к-рое там означает именно веру в Иисуса Христа. Это явствует из Гал 2. 16, к-рое может послужить ключом к пониманию всех тех мест в Посланиях ап. Павла, где выражение, буквально переводимое как «вера Иисуса Христа», в действительности означает «вера в Иисуса Христа».

Для обозначения того, что совершил Христос, ап. Павел использует 2 образа: искупления и жертвы (Рим 3. 24-25: «получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде…»).

Термин ἀπολύτρωσης, переводимый как «искупление», буквально означает «выкуп». Слово ἱλαστήριον, переводимое как «жертва умилостивления», указывает на жертвоприношение, к-рое в ВЗ называлось «жертвой повинности» (Лев 6. 2-7). Это установление воспринимается ап. Павлом как прообраз жертвы, принесенной Христом (см. в: Van Landingham. 2006. P. 322-326; ср.: Евр 5. 1-10; 7. 26-28).

Искупительный подвиг Иисуса Христа стал явлением правды Божией. Это явление имеет экстраординарный характер: оно «происходит независимо от закона - не потому, что правда Божия не могла быть явлена через закон, но потому, что правда, которая, будучи явлена через закон, могла бы вести только к гневу, поскольку закон был нарушен (Рим 4. 15), ныне была явлена иным образом, чтобы привести к оправданию» (Barrett. 1991. P. 69).

Согрешили все - и иудеи и язычники. Но через веру во Христа и те и другие вместо заслуженного приговора получили незаслуженное оправдание. Они получили его без каких бы то ни было заслуг со своей стороны - «даром (δωρεάν), по благодати Его» (Рим 3. 24). С их стороны потребовалось только одно - вера в Иисуса Христа. Эта вера делает возможным оправдание человека, который уповает не на свою праведность, но на правду Божию (Barrett. 1994. P. 101).

Ап. Павел последовательно описывает искупление как встречное движение Бога и человека. С одной стороны, Бог предлагает Своего Сына «в жертву умилостивления в Крови Его», и именно эта жертва имеет для людей искупительный и спасительный смысл. Но с другой - приобщение к этой жертве происходит «через веру», и оправдание получает «верующий в Иисуса». Искупление происходит незаслуженно и даром, но не автоматически или механически: оно распространяется не на всех без исключения людей, но на тех, кто уверовали в Иисуса Христа.

Искупление, согласно ап. Павлу, происходит благодаря Крови, Которую Иисус пролил на Кресте. Но оправдание происходит благодаря вере человека в Иисуса как Спасителя и Искупителя.

II. «Итак, мы уничтожаем закон верою?» (Рим 3. 31). Ответ на вопрос, каким образом искупление соотносится с законом и какое значение имеет закон в свете этого события, дается в Рим 3. 27-31. Для понимания этого отрывка важно установить, что имеет в виду ап. Павел, когда говорит о «делах закона». Это выражение встречается у ап. Павла неск. раз. В Послании к Галатам он отрицает необходимость обрезания для спасения (Гал 2. 1-6) и утверждает, что «человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал 2. 16). Данное утверждение почти дословно повторяется в Р. П.

По мнению нек-рых совр. комментаторов, под «делами закона» следует понимать не столько закон Моисеев в целом, сколько те конкретные предписания закона, к-рые наиболее очевидным образом отделяли иудеев от их языческих соседей, а именно обрезание, соблюдение субботы и правил, касающихся пищи (Dunn. 1988. Vol. 1. P. 153-155, 158-159; см. также: Idem. 1998. P. 354-359). Ап. Павел, согласно этой т. зр., выступает здесь прежде всего против характерной для иудеев претензии на собственную исключительность, против их тенденции ограничивать действие благодати Божией только израильским народом (Idem. 2002. P. 90-91). По др. толкованию, однако, под «делами закона» нужно понимать закон Моисеев в целом: оправдание перед Богом на основе соблюдения этого закона невозможно для людей, поскольку никто из них не праведен, и действие закона заключается лишь в том, чтобы выявить грех и объявить их грешниками (Cranfield. 1998. P. 8). Последняя точка зрения отражает лютеран. понимание этого текста (см. в статьях М. Лютер, Лютеранство).

Совр. комментаторы очень часто читают тексты ап. Павла через призму взглядов М. Лютера. При таком прочтении антитезой учению ап. Павла об оправдании верой, а не делами закона становится Послание ап. Иакова (Иак 2. 14-20, здесь ст. 20: «вера без дел мертва»). Вполне вероятно, что автор Послания ап. Иакова был знаком с Посланиями ап. Павла к Галатам и к Римлянам. По крайней мере он должен был быть знаком с общим направлением мысли ап. Павла и с его миссией среди язычников (Shillington. 2015. P. 88). Однако содержало ли Послание ап. Иакова прямую полемику с ап. Павлом, как думают нек-рые комментаторы (напр.: Hengel. 1987. P. 253), или, как считают другие (напр.: Eichholz. 1953. S. 38), оно было направлено против неправильного понимания Павла? Если считать, что «дела закона» у Павла - это любые добрые дела, совершаемые человеком, тогда в Послании Иакова следует видеть явный выпад против ап. Павла. Если же под «делами закона» у ап. Павла понимаются прежде всего обрезание и иные ритуальные предписания Моисеева законодательства, тогда дело обстоит иным образом и Иаков лишь предостерегает от того понимания слов ап. Павла, к-рое в XVI в. продемонстрирует Лютер.

III. «Аврааму вера вменилась в праведность» (ср. Рим 4. 3). О том, что автору Послания ап. Иакова было известно Павлово Послание к Римлянам, свидетельствует упоминание в нем Авраама в качестве примера человека, в к-ром вера сочеталась с делами (Иак 2. 21-24). Это могло быть реакцией на ту часть текста, где ап. Павел доказывает свое учение об оправдании верой на примере Авраама. Даже ссылка на слова из кн. Бытие у обоих авторов общая (ср. Рим 4. 1-13).

Словосочетание «отец наш» применительно к Аврааму может в устах ап. Павла иметь 3 значения в том случае, если речь идет о родстве по плоти: предок самого Павла; общий предок всех иудеев, исключая адресатов его Послания; общий предок всех иудеев, включая адресатов его Послания (Browley. 2000. P. 83). Однако в Рим 4. 1-13 ап. Павел продолжает диалог с христианами из бывших язычников. Следов., слова «отец наш» включают также и их. Но для них он не предок по плоти, а отец благодаря той вере, к-рую они приняли. Через веру во Христа они стали его духовными потомками.

Глагол «вменяться» (λογίζομαι), многократно встречающийся в данном отрывке, выполняет различные функции, скрепляя между собой звенья в логической цепочке, к-рую выстраивает ап. Павел. Ранее он говорил о том, что «законом познаётся грех» (Рим 3. 20). Иными словами, вменение греха человеку, т. е. возложение на него ответственности за совершённый грех, имеет место только в том случае, если действует закон, который и определяет, что является грехом, а что нет. Закон также предписывает определенные «дела», однако не они вменяются человеку в праведность, а вера.

Характерно, что в данном отрывке ап. Павел не употребляет выражение «дела закона», но говорит просто о «делах». Но среди этих «дел» он упоминает только одно - обрезание. И доказывает, что Авраам получил оправдание не благодаря обрезанию, а благодаря вере. Речь в Р. П. вовсе не идет о том, что Авраам не совершил никаких добрых дел или что он обладал той мертвой верой, против к-рой выступает Иаков. Ап. Павел лишь доказывает, что Авраам благодаря своей вере получил оправдание до того, как был обрезан. Обрезание стало для Авраама не причиной оправдания, но «печатью праведности через веру, которую имел в необрезании» (Рим 4. 12), т. е. оно лишь подтвердило ту веру, к-рую он имел до обрезания и через к-рую получил оправдание. Через обрезание «по плоти» Авраам ничего не приобрел, т. к. в праведность ему вменилась вера, а не обрезание.

Из этого ап. Павел делает вывод: обрезание не обязательно для оправдания перед Богом. Подражать Аврааму надо в вере, а не в обрезании. Через веру, а не через обрезание бывш. язычники усыновляются Аврааму, становятся его духовными наследниками. Речь идет, конечно же, о вере во Христа: именно во Христе те, кто по плоти были язычниками, духовно соединяются с Авраамом (ср.: Thiessen. 2016. P. 120).

Ап. Павел называет Авраама не только отцом обрезанных, но и отцом «всех верующих в необрезании», т. е. язычников, уверовавших во Христа. Иудею, чтобы получить оправдание, недостаточно было обрезания и иных «дел закона»: нужна была вера во Христа. Для язычника же обрезание и др. «дела закона» не нужны, если он уверовал.

В 1 Кор 7. 19 ап. Павел говорит: «Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих». Объявив обрезание ненужным для оправдания, ап. Павел тем не менее говорит о необходимости соблюдения заповедей. Этими словами однозначно опровергается мнение о том, что под «делами закона» он понимал не только ритуальные предписания закона Моисеева, но и десять заповедей.

Итак, вера - это не просто уверенность в спасении и готовность получить его даром. Вера проявляется в конкретных делах, произрастающих из послушания воле Божией, именно воля для верующего становится непререкаемым авторитетом, даже если кажется противоречащей здравому смыслу. В конечном счете вера - это подвиг преодоления собственной воли, победы над своим «я», всецелого подчинения Богу и Его воле.

Этот подвиг и явил Авраам, о чем ап. Павел говорит в Рим 4. 14-25, развивая тему оправдания верой. Он ссылается лишь на один эпизод из жизни Авраама: когда Бог пообещал ему, что от него, уже глубокого старца, произойдет большое потомство (Быт 15. 1-6). Авраам, с т. зр. ап. Павла, в этом эпизоде вовсе не предстает пассивным рецептором воли Божией: он «сверх надежды, поверил с надеждою», и это «вменилось ему в праведность» (Рим 4. 3). Вера предполагает активный ответ человека Богу, даже если Его воля кажется противоречащей человеческой очевидности.

Вера Авраама восхвалялась во мн. иудейских текстах (напр., в Сир 44. 19-23). Т. о., ап. Павел, говоря о вере Авраама, следует сложившейся традиции. Однако основной темой Р. П. является не вера Авраама, а вера в Иисуса Христа, к-рую ап. Павел проповедует. Вера Авраама была лишь прообразом этой веры, основанной на сознании искупительного подвига Христа и Его воскресения (ср.: 1 Кор 15. 17).

Подобно тому как Аврааму вменилось в праведность то, что он поверил Богу, «вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего» (Рим 4. 24). Воскресение и здесь оказывается в центре внимания ап. Павла, утверждающего, что Христос «предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» (Рим 4. 25). Дело спасения совершено Христом, но соучастие человека в этом деле происходит через веру в Единого Бога, в Которого веровал Авраам, и в Его Сына, приход Которого в мир был предсказан в ВЗ.

Исследователи отмечают, что в рассуждении о соотношении закона и веры ап. Павел сознательно обращается не к Моисею, а к образу Авраама. Моисея он как бы обходит молчанием. В этом видят желание ап. Павла подчеркнуть прямую линию преемства, восходящую от христ. веры не к Моисееву законодательству, а к обетованию, данному Богом Аврааму (Davies. 1974. P. 173. Not. 19). Закон интерпретируется ап. Павлом как промежуточная ступень между обетованием, данным Аврааму, и его исполнением во Христе. К тому же закон относился только к народу израильскому, тогда как и обетование, и его исполнение имеют универсальный характер (Ibid. P. 179).

С наибольшей полнотой это богословское видение ап. Павла раскрывается в Гал 3. 15-19. С пришествием Христа закон теряет силу и значимость.

Примирение с Богом

(Рим 5. 1-11). I. «Мы примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим 5. 10). Рассуждения об оправдании верой Павел завершает фразой, отмечающей переход к новому тематическому разд. Послания: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим 5. 1). Примирение с Богом - одна из важнейших тем богословия ап. Павла (см.: 2 Кор 5. 18-21; Еф 2. 11-22; Кол 1. 15-22; см.: Martin. 1999. P. 37). Эта тема открывает раздел Рим 5-9. О том, в чем заключается это примирение и как оно происходит, ап. Павел говорит в Рим 5. 6-11.

В греч. языке существительное «примирение» (καταλλαγή) и глагол «примиряться» (καταλλάσσω) не являются однокоренными со словом «мир» (εἰρήνη), употребленным в Рим 5. 1. Они происходят от иного корня, указывающего на «обмен», «замена», «перемена». В этом контексте примирение с Богом означает изменение всей системы взаимоотношений между Ним и человеком. Ранее, до примирения, система взаимоотношений между человеком и Богом выстраивалась в парадигме греха (со стороны человека) и гнева (со стороны Бога) (ср.: Рим 1. 18; 2. 9). Но теперь, когда примирение состоялось, парадигма изменилась: Бог явил людям Свою любовь, а от них ожидает веры.

Три ключевых сотериологических понятия присутствуют в данном тексте: «оправдание», «примирение» и «спасение». Оправдание произошло через Кровь Христа, примирение - через Его смерть, а спасение произойдет через Его жизнь - жизнь Христа в Церкви и в сердцах уверовавших в Него (ср.: Гал 2. 20).

Следует отметить, что если об оправдании и о примирении Павел говорит как об уже состоявшихся событиях («будучи оправданы Кровию Его», «мы получили ныне примирение»), то спасение он относит к будущему («спасемся Им от гнева», «спасемся жизнью Его»). Это означает, что спасение для ап. Павла не завершившийся, но продолжающийся процесс (см. об этом: Dunn. 1998. P. 466-472), начальной точкой которого являются оправдание и примирение с Богом, а завершение относится к эсхатологической реальности.

Христос - новый Адам

(Рим 5. 12-19). Далее ап. Павел говорит об универсальном значении крестной смерти Христа, проводя параллель между Ним и Адамом (Рим 5. 12-15). Для понимания смысла данного текста необходимо прежде всего установить смысл слов ἐφ᾿ ᾧ πάντες ἥμαρτον в Рим 5. 12. Грамматическая конструкция фразы допускает 2 варианта перевода: «в котором все согрешили» (если ἐφ᾿ ᾧ относить к «человеку», т. е. к Адаму) или «потому что все согрешили» (если ἐφ᾿ ᾧ понимать как союз причины). Латинские и славянские переводчики перевели эти слова, используя 10-й вариант: (лат.) Вульгата - in quo omnes peccaverunt (букв.- «в ком все согрешили»); слав.- «в немже вси согрешиша». Большинство совр. переводов на зап. языки следует 2-му пониманию - напр., англ. Revised Standard Version: because all men sinned. Рус. синодальный перевод сделал гибрид из 2 возможных пониманий: «потому что в нем все согрешили».

От разницы в переводах зависит смысл той концепции, к-рая стоит за рассматриваемой фразой. На основе 1-го прочтения (в его лат. версии) на христ. Западе со времен блж. Августина (354-430) сложилось учение о первородном грехе как наследственной вине, передаваемой от Адама к каждому новому поколению людей. На Востоке было разработано учение о поврежденности природы человека в результате грехопадения, о греховной «закваске», к-рая передается от Адама всем его потомкам. При любой из этих интерпретаций очевидно, что, по мысли апостола, смерть, ставшая последствием греха Адама, распространилась на все человечество. И осуждение распространилось на всех потомков Адама. Следов., «осужден человек, который, как чадо Адама, делает то, что делал Адам. Осуждена всякая плоть как человеческая природа, в которой живет грех» (Барт. 2010. С. 87).

Для ап. Павла Адам - собирательный образ, олицетворяющий все человечество. Событие Боговоплощения он рассматривает как имеющее отношение ко всему человеческому роду: поскольку «все согрешили», то все и нуждались в спасении. Событие воскресения Христова также имеет отношение ко всему человечеству: как Христос воскрес из мертвых, так и верующие в Него воскреснут и облекутся в образ нового Адама - не плотского, созданного из праха земного, а небесного и духовного. (Об Адаме как о прообразе Христа см.: Iren. Adv. haer. III 22. 3.)

Грех, закон и благодать

(Рим 5. 20 - 8. 8). I. «Мы умерли для греха» (Рим 6. 2). Далее ап. Павел вводит еще одну терминологическую пару: «νόμος» (закон) - «χάρις» (благодать). Она появляется в тот момент, когда он возвращается к теме закона и тому периоду человеческой истории, когда закон вступил в действие (Рим 5. 20-21: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим»).

Термин «χάρις» (благодать) - один из наиболее характерных для языка ап. Павла: он встречается во всех Посланиях апостола, в формулах благословений, к-рыми его Послания начинаются и заканчиваются. Он используется также в значении благодарения (2 Кор 9. 15), подаяния (1 Кор 16. 3) или добродетели (2 Кор 8. 7). Однако основное значение термина у ап. Павла - «божественная сила», к-рая подается человеку для спасения. Благодать - это дар Божий, к-рый человек получает безвозмездно, не в награду за к.-л. заслуги и не в обмен на свои усилия (ср.: Рим 11. 6). В противопоставлении закону термин «χάρις» может указывать также на христианство в целом; на спасение, к-рое Бог дарует через Иисуса; на опыт жизни во Христе и в Духе Святом; на человеколюбие и щедрость Бога, выразившиеся в том, что Он даровал людям Своего Сына. Этот дар делит историю человечества на «до» и «после»: на эру закона и эру благодати.

Соотношение между законом и преступлением ап. Павел выражает в следующей фразе: «νόμος δὲ παρεισῆλθεν ἵνα πλεονάσῃ τὸ παράπτωμα». Ее дословный перевод: «закон же пришел, чтобы умножилось преступление». Однако, по замечанию свт. Иоанна Златоуста, слово «ἵνα» (чтобы) «здесь указывает не на причину, а на следствие. Ведь закон не дан для того, чтобы умножился грех, но дан с таким расчетом, чтобы мог уменьшить и истребить преступление; а если случилось противоположное, то не по свойству закона, а по нерадению принявших закон» (Ioan. Chrysost. In Rom. 10. 3). Умножение преступлений не было следствием пришествия закона, но «через закон пришло познание греха». В Послании к Галатам ап. Павел говорит о цели закона: «Он дан после по причине преступлений…» (Гал 3. 19). Здесь выстроена обратная причинно-следственная связь, но за ней стоит та же мысль о неспособности закона истребить грех.

Наступление эры благодати не было следствием человеческой праведности: напротив, благодать пришла на смену закону, когда грех умножился. Возможно, ап. Павел, говоря об умножении греха и о его последствиях, имел в виду библейское повествование о потопе (Быт 6. 5-7; 7. 10-24). Теперь же умножение греха ведет не к гибели людей, а к их спасению через воду. Эта типология известна в раннехрист. Церкви (1 Петр 3. 20-21), и она, вероятно, имплицитно присутствует в словах ап. Павла, посвященных крещению.

Говоря о причинах, по к-рым грех несовместим с христ. жизнью, ап. Павел обращается к тому, с чего эта жизнь начинается,- к крещению (на это должен указывать глагол «βαπτίζωμαι» - погружаться в воду с головой) (Рим 6. 1-11).

В этом отрывке ряд формулировок требует пояснений. Прежде всего как понимать выражение «крестившиеся во Христа Иисуса»? (Рим 6. 3). Употребляет ли здесь апостол конкретную литургическую формулу или говорит обобщенно? С одной стороны, в Евангелии от Матфея содержится повеление Иисуса ученикам крестить «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф 28. 19) и можно полагать, что именно эта формула с самого начала бытия Церкви использовалась при крещении (ср.: Didahe. 7 (кон. I в.)). С др. стороны, в кн. Деяния неоднократно упоминается крещение «во имя Иисуса Христа» (Деян 2. 37; 10. 48) или «во имя Господа Иисуса» (Деян 8. 16; 19. 5; ср.: 22. 16). Все это может указывать на то, что крещение во имя Иисуса Христа практиковалось в древней Церкви наряду с крещением во имя Отца и Сына и Святого Духа (см. в ст. Крещение).

Слова о крещении «в смерть Иисуса» указывают на то, что с самых ранних времен существования Церкви практика крещения была связана с символикой смерти и воскресения (ср.: Tertull. De resurr. // CCSL. 2. P. 986; Orig. In Rom. comm. 5. 8; Cyr. Hieros. Catech. 3. 12; Ambros. Mediol. De Myst. 3. 1). Прямо или косвенно высказывания христ. авторов II-III вв. основаны на учении ап. Павла, сформулированном в Р. П. Даже если апостол не был создателем этой символики смерти и воскресения, а лишь осмыслил сложившуюся к его времени практику крещения и объяснил ее в богословских терминах, именно его объяснение стало каноническим и общепризнанным во всей христ. традиции.

Выражение «ветхий человек» у Павла может использоваться в значении «человек, живущий во грехе, не просвещенный светом истины» (Еф 4. 22, 24; Кол 3. 9-10). В Рим 6. 6 использована иная метафора: ветхий человек должен быть распят со Христом, чтобы новый человек воскрес вместе с Ним (ср.: Гал 5. 24; 6. 14).

Метафора «смерть для греха» в Рим 6. 11 используется в 2 аспектах: применительно ко Христу (в том смысле, что Он умер за грехи людей, ср.: Евр 9. 26; Ioann. Chrysost. In Rom. 11. 2) и применительно к Его последователям (эта концепция означает освобождение от рабства греху через преодоление греха). В крещении человек становится мертвым для греха, т. е. освобождается от его власти. Но и после крещения для него существует опасность вновь поработить себя греху: если он вернется к тем беззаконным делам, которые совершал до крещения. В Рим 6. 15 ап. Павел уже не первый раз предупреждает, что можно неправильно понять его слова: то, что мы под благодатью, а не под законом, не означает, что нам дана свобода грешить. Подлинная свобода означает освобождение от греха (ср.: Гал 5. 1; 5. 13). В Р. П. ап. Павел говорит, что грех в человеке действует через тело и его члены. После крещения тело человека должно быть посвящено Богу (Рим 12. 1; ср.: 1 Кор 6. 15). Порабощение Богу не является только актом ума, воли и сердца человека: оно включает в себя и подчинение Богу тела со всеми его членами.

Эта мысль развивается в Рим 7. 1-6, где ап. Павел вновь апеллирует к закону Моисееву и говорит, что «закон имеет власть над человеком, пока он жив» (Рим 7. 1). Ап. Павел ставит в пример замужнюю женщину, к-рая по закону связана брачными обязательствами до тех пор, пока жив ее муж. После смерти мужа женщина имеет свободу выйти замуж за др. человека. Приведя этот пример, ап. Павел проводит неожиданную аналогию: «Так и вы... умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых» (Рим 7. 4). От темы смерти для греха апостол переходит к теме смерти для закона, т. о. возвращаясь к сквозной теме Р. П.

Фраза «умерли для закона телом Христовым» не имеет однозначной интерпретации. Ее можно понять как указание на Тело Христа, к-рое умерло на Кресте, благодаря чему верующие во Христа освободились от подчинения закону (Barrett. 1991. P. 128; ср.: Ioan. Chrysost. In Rom. 12. 3; ср. также: Гал 3. 13). Под Телом Христовым можно понимать Церковь (ср.: 1 Кор 12. 27), в этом случае речь идет об освобождении от закона благодаря членству в Церкви как в Теле Христовом. Как бы то ни было, ап. Павел делает акцент на том, что вера во Христа освобождает от рабства закону. Конкретным выражением этой свободы является отказ от практики обрезания для обращающихся ко Христу, но в более общем плане речь идет об освобождении от всех «дел закона», поскольку закон не дает ни оправдания, ни искупления, а только выявляет грех. Об этом ап. Павел уже говорил выше, и к этой мысли он вновь и вновь возвращается в Рим 7. 7-13.

Он движется в русле прежней логики, но до предела заостряет уже высказанную ранее мысль о том, что закон выявляет грех. В центре отрывка - утверждение, что «закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» (Рим 7. 12): это самая положительная оценка закона во всем корпусе Посланий ап. Павла. Но она окружена такими рассуждениями о взаимосвязи закона и греха, к-рые в значительной степени сводят на нет утверждение о ценности закона. Он свят сам по себе, но он не только не помогает избавиться от греха, но, наоборот, делает грех еще более привлекательным. В результате парадоксальным образом по причине закона грех оживает, а зараженный им человек умирает.

Объясняя причину такой бездейственности закона, ап. Павел переходит к знаменитому рассуждению об «ином законе», действующем «в членах» человека (Рим 7. 14-25). К утверждению о том, что закон «свят» (ἅγιος), Павел добавляет утверждение о том, что он «духовен» (πνευματικός) и «добр» (καλός). С этим законом связан «закон ума», побуждающий человека стремиться к добру. Но закону ума противодействует закон греховный, живущий в его членах. В результате человек, зная закон и имея желание исполнять его, тем не менее становится пленником закона греховного.

Путь к освобождению от этого закона ап. Павел видит не в самодисциплине или самовоспитании, не в соблюдении справедливости или следовании разуму, не в преодолении одного закона другим, а в соединении с Богочеловеком Христом: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим 8. 1-4). Воплотившийся Сын Божий воспринял на Себя ту самую человеческую плоть, к-рая в Адаме и его потомках стала носительницей греха. Тем самым Он принес жертву за грех и «осудил грех во плоти». Когда человек соединяется со Христом, сила Божия вселяется в плоть человека и начинает действовать, преодолевая в нем греховное начало и возводя его от жизни по плоти к жизни по духу.

Говоря о «законе духа жизни во Христе Иисусе» (Рим 8. 2), Павел вводит новое, 5-е по счету понимание слова «закон». Ранее в Послании он говорил: 1) о естественном нравственном законе, написанном в сердцах людей; 2) о законе Моисеевом (он же «закон Божий»); 3) о законе ума, побуждающем человека стремиться к добру; 4) о законе греха, живущего во плоти и склоняющего человека к злым деяниям. Теперь появляется еще один закон - тот, к-рый освобождает от греха и смерти. Этот закон противоположен закону греха, но не идентичен закону ума. И закон греха, и закон ума принадлежат к сфере естественных способностей человека. А этот, новый закон выходит за их пределы.

Ап. Павел описывает его с помощью неск. понятий: «жизнь во Христе Иисусе»; «жизнь не по плоти, а по духу»; «жизнь Христа в нас»; «жизнь Духа Святого в нас». Многообразие формулировок, используемых для описания нового бытия, к к-рому призваны христиане, подчеркивает, что оно имеет сверхъестественный, богочеловеческий характер. Это соединение христианина со Христом наиболее полно выражено в формуле из Послания к Галатам: «…и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал 2. 20). Пребывание же Духа Святого в человеке становится центральной темой следующего отрывка - Рим 8. 9-27.

«Дух усыновления»

(Рим 8. 9-27). I. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим 8. 14). В Рим 8. 9-13 выражения «Дух Божий» и «Дух Христов» использованы в качестве синонимов. Здесь слово «дух» употреблено 6 раз, из них 4 - в отношении Св. Духа и 2 - в отношении человеческого духа. Что же касается концепции жизни «по духу», о которой говорится в Рим 8. 9 («Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его»), то ее можно трактовать как применительно к Св. Духу («жизнь в Духе»), так и метафорически - как указание на духовный образ жизни. Авторы синодального перевода поняли ее во 2-м смысле.

Не смешивая и не отождествляя Св. Духа со Христом, ап. Павел видит в Нем силу, действующую заодно со Христом и присутствующую там же, где присутствует Христос. Соответственно жизнь во Христе означает жизнь в Духе Святом, а отсутствие в человеке Духа Святого означает, что этот человек не принадлежит Христу («...если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» - Рим 8. 9).

Ап. Павел, кроме того, усматривает родство между Духом Божиим и духом человеческим. В человеке дух - та часть его естества, к-рая противостоит плоти и к-рая способна к прямому контакту с Духом Божиим: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим 8. 14-18; ср.: Гал 4. 6-7). На первый взгляд идея усыновления Богу может показаться не вытекающей из предыдущего изложения. Но связующим звеном является тема рабства: усыновление Богу приходит на смену рабству греху.

Называя детей Божиих «наследниками (κληρονόμοι) Божиими» и «сонаследниками (συνκληρονόμοι) Христу», ап. Павел вводит дополнительное терминологическое различие, призванное подчеркнуть общность между христианами и Христом. Христос не только Сын, но и наследник (ср.: Евр 1. 2). Он - наследник Отца по природному родству, а Своих учеников делает Его наследниками через усыновление Ему. Соответственно они становятся «сонаследниками», т. е. входят в обладание тем наследством, к-рым по природе обладает Единородный Сын. И происходит это благодаря действию Духа Божия, Которого Павел называет «Духом усыновления». Этот Дух действует в крещении, Он же научает уверовавших во Христа молиться Богу как Своему Отцу.

II. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим 8. 19). Усыновление уверовавших в Бога имеет отношение не только к их судьбе, но и к судьбе всего сотворенного Богом мира. Об этом ап. Павел говорит в Рим 8. 19-23.

Слово κτίσις в этом месте в Р. П. появляется впервые и буквально означает «творение». Совр. интерпретаторы теряются в догадках относительно того, на кого указывает это слово у ап. Павла. Предлагаются различные варианты: на все, сотворенное Богом, включая ангелов, людей, животных (Barrett. 1991. P. 166); на все бессловесные творения Божии (cм., в частности: Cranfield. 1975-1979. Vol. 1. P. 411-412; Fitzmyer. 1993. P. 506; Dunn. 1988. Vol. 1. P. 469); на все человечество (Schlatter. 1995. P. 184-187); на всех, уверовавших во Христа (Reumann. 1973. P. 98-99); на всех неверующих (Brunner. 1946. P. 72); на ангелов (Fuchs. 1949. S. 109). Однако ангелы должны быть исключены из этого списка, поскольку о них нельзя сказать, что они «покорились суете» или что они «стенают и мучатся»; демоны - потому что они не ожидают с надеждой откровения сынов Божиих; уверовавшие - потому что они наряду с тварью упомянуты отдельно в конце отрывка; неуверовавшие - потому что они не находятся в состоянии ожидания. Следов., речь может идти обо всей «твари», лишенной разума, будь то одушевленной и неодушевленной (Morris. 1996. P. 320).

По мысли ап. Павла, тварный мир подчинился «суете» и «тлению», т. е. изменилась сама его природа. Произошло это не по его воле, а по воле «покорившего его», т. е. по воле Того, Кто изначально покорил мир человеку и тем самым предопределил его судьбу. Вселенная с т. зр. ВЗ антропоцентрична, и ап. Павел в полной мере разделяет этот взгляд.

III. «Ибо мы спасены в надежде» (Рим 8. 24). В Рим 8. 24-27 ап. Павел завершает серию рассуждений, в к-рой важное место занимает тема Св. Духа, и теперь говорит о «спасении в надежде». Понятие «надежда» (ἐλπίς) играет важную роль в богословии апостола. В пример веры он привел Авраама, к-рый «сверх надежды, поверил с надеждою» (Рим 4. 18). В разделе об оправдании верой он говорил о благодати, «в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией», а затем - о том, что «от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает» (Рим 5. 2-5). Наконец, он упоминал надежду, говоря об ожидании тварью откровения сынов Божиих и освобождения от рабства тлению (Рим 8. 19-21). Для ап. Павла «надежда» - это упование на то, что невидимо (Рим 8. 24-25). Надежда, т. о., оказывается родственна вере (ср.: Евр 11. 1). Вновь, как и в Рим 5. 5, ап. Павел связывает надежду с терпением (эта добродетель также неоднократно упом. в его Посланиях).

От темы надежды ап. Павел переходит к теме Св. Духа через связку «также и» (ὡσαύτως δὲ), к-рая, возможно (см.: Fee. 1994. P. 576), отсылает не к тому, что говорилось непосредственно перед этим, а к тому, что было сказано ранее: «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» (Рим 8. 16). Подобным же образом, продолжает теперь ап. Павел, Дух «подкрепляет нас в немощах наших» и «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим 8. 26). Выстраивается, т. о., серия высказываний о действиях Св. Духа.

Некоторые исследователи видят в словах «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» указание на древнюю практику говорения на языках (см. Глоссолалия), отраженную в др. Посланиях ап. Павла (Fee. 1994. P. 585). Однако по отношению к этой практике ап. Павел проявлял определенную настороженность (1 Кор 14. 2-19). Говорение на языках он включал в число даров Духа (1 Кор 12. 10), но никоим образом не сводил действие Св. Духа к этому дару. И в данном случае ап. Павел говорит обобщенно о действии Духа в молящемся, продолжая тему, начатую в Рим 8. 15. Смысл слов ап. Павла следующий: мы не знаем, о чем следует молиться, поэтому Сам Дух молится внутри нас, научая нас правильной молитве.

Слова - «испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа» (Рим 8. 27) - следует понимать как относящиеся к Богу Отцу: только Он способен проникать в мысль Св. Духа. Нек-рые толкователи, впрочем, видят здесь указание не на Св. Духа, а на дух человека (см.: Ioan. Chrysost. In Rom. 14. 7; Theodoret. In Rom. // PG. 82. Col. 140). В то же время продолжение фразы несомненно относится к Св. Духу: «потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией» (κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἁγίων - букв. «по Богу ходатайствует за святых»). Здесь «святыми» в соответствии с характерным для Павла словоупотреблением названы все христиане (ср.: Aug. In Ep. 1 Ioan. // PL. 35. Col. 2024).

Предопределение ко спасению

(Рим 8. 28-30). В следующем разделе Послания ап. Павел открывает важнейшую богословскую тему - о предопределении ко спасению, которая на протяжении веков привлекала внимание богословов и привела к спорам, не окончившимся по сей день.

Первая фраза («Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу» - Рим 8. 28) относится к тем «временным страданиям», о к-рых шла речь в Рим 8. 18. Их не следует бояться, потому что они ведут к благим последствиям. Во 2-м предложении Павел, начиная излагать тему предопределения ко спасению, делает важное утверждение о Сыне Божием: через уподобление Ему тех, кто в Него уверовали, Он должен стать «первородным между многими братиями» (Рим 8. 29). Слово πρωτότοκος (первородный) указывает на особые преимущества 1-го сына перед остальными (см.: Быт 25. 30-34; 27. 35-36). Через принятие человеческой плоти Сын Божий усыновил людей Своему Отцу; те же, кто уподобляются Ему, становятся Его братьями.

Однако это касается не всех, а тех, кого Сам Бог предузнал (προέγνω), предопределил (προώρισεν), призвал (ἐκάλεσεν), оправдал (ἐδικαίωσεν) и прославил (ἐδόξασεν). В этой цепи из 5 глаголов каждый имеет свой смысл, обозначая различные стадии божественного действия в отношении тех, кого Бог избрал.

Обращает на себя внимание то, что конечным звеном цепи является не оправдание, как можно было бы ожидать на основе предшествующего рассуждения, а прославление (cм.: Ashton. 2000. P. 140). Возможно, наилучшим объяснением смысла глагола «прославить» являются слова ап. Павла: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор 3. 18).

В богословских традициях христианских Запада и Востока учение ап. Павла о предопределении получило разную трактовку, что привело к формированию 2 разных пониманий участия Бога в деле спасения людей (см. в статьях Предопределение, Августин Аврелий, блж.).

Сила любви Божией

(Рим 8. 31-39). I. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим 8. 31). Движение мысли ап. Павла в 8-й гл. Р. П. может показаться несколько хаотичным: он быстро перескакивает с одной темы на другую как будто без ясной логической последовательности. Тексты такого рода могут произвести впечатление написанных под диктовку с перерывами или даже сшитых из отдельных текстовых лоскутов. Между тем ап. Павел очень тщательно структурировал Послание (Käsemann. 1980. P. 246), в т. ч. главы 5-8, у к-рых есть не только свое сквозное смысловое развитие, но и своя эмоциональная динамика, достигающая апогея в словах о любви Божией в завершении этой главы (Рим 8. 35-39). Им предшествует торжественное провозглашение заступничества Бога за Своих избранников в Рим 8. 31-32.

Вопрос «что сказать на это?» (Рим 8. 31) в данном случае - это вопрос общего плана, относящийся в целом к тематике 8-й гл. Ап. Павел начинает ее со слов о том, что «нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим 8. 1). Затем он утверждает, что «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим 8. 18), после чего напоминает о надежде (Рим 8. 24-25) и о том, что «Дух подкрепляет нас в немощах наших» (Рим 8. 26). Прослеживается общая мысль: и страдания христиан, и их осуждение со стороны окружающих - ничто по сравнению с тем, что их ожидает; и их собственные немощи не имеют значения, поскольку за них ходатайствует Сам Дух. Все это подводит к утверждению, которое Павел сделал: Бог на стороне христиан, а потому им нечего бояться.

Наивысшая степень солидарности Бога с людьми выразилась в том, что Он «Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (Рим 8. 32; ср.: Быт 22. 12; Ин 3. 16; см.: Barrett. 1991. P. 161). «Если Бог отдал людям самое дорогое, что у Него было, разве Он не дарует им всего остального?»,- спрашивает ап. Павел.

Далее следуют 2 фразы, которые в рус. синодальном переводе изложены в вопросно-ответной форме: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим 8. 33-34). Однако слова «их» в оригинальном тексте нет, и один из вариантов букв. перевода звучит так: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог, оправдывающий. Кто осуждает? Христос, умерший и воскресший…» При таком прочтении смысл в том, что никто, кроме Бога, не может обвинить христиан и никто, кроме Христа, не может их осудить.

При отсутствии пунктуации в оригинальном тексте он может быть переведен и как серия вопросов: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог, оправдывающий [их]? Кто осуждает? Христос, умерший и воскресший?». При таком варианте перевода текст приобретает иной смысл: неужели Бог, оправдывающий Своих избранников, обвинит их, а Христос, умерший за них и воскресший, осудит их? (Barrett. 1991. P. 162).

Авторы синодального перевода предложили свое прочтение текста, передав причастия «δικαιῶν» (оправдывающий) и «κατακρινῶν» (осуждающий) глаголами наст. времени, а «ἀποθανῶν» (умерший) и «ἐγερθείς» (воскресший) - глаголами прошедшего времени. Перевод содержит толкование текста, основанное на понимании данного отрывка в восточнохрист. традиции (ср.: Ioan. Chrysost. In Rom. 15. 3).

II. «Кто отлучит нас от любви Божией?» Своей эмоциональной кульминации Р. П. достигает в возвышенных строках о любви Божией, которыми завершается 8-я гл.- Рим 8. 35-39.

Во мн. древних рукописях, переводах и лекционариях начало этого отрывка звучит так: «Кто нас отлучит от любви Христовой?» (τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Nestle-Aland. NTG. P. 424; см.: Ioan. Chrysost. In Rom. 15. 3). По мнению издателей критического текста НЗ, данное чтение лучше согласуется с предыдущим стихом: «Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим 8. 34) (Metzger. 2002. P. 458).

Для того чтобы оценить автобиографичность слов ап. Павла о любви Христовой, надо сравнить их с описанием в Посланиях к Коринфянам обстоятельств, при к-рых совершалось его миссионерское служение, и тех испытаний, к-рые выпали на его долю (1 Кор 4. 10-13; 2 Кор 4. 8-9; 6. 4-10; 11. 23-27). Все это, утверждает Павел в Р. П., он терпит ради «любви Христовой», или «любви Божией во Христе Иисусе». Решающим для его судьбы стал опыт откровения Христа на пути апостола в Дамаск - опыт, перевернувший его жизнь, мгновенно превративший Павла из гонителя Христа в Его пламенного ученика. Любовь ко Христу стала в душе апостола доминирующим чувством, перечеркнувшим др. земные привязанности.

К этой же любви ко Христу и бескомпромиссной преданности Ему он призывает рим. христиан. Он знает, что они тоже находятся в стесненных обстоятельствах, и говорит о том, ради чего христиане должны терпеть скорбь, тесноту, гонение, голод, наготу, опасность, меч: не ради буд. награды на небесах, а из любви ко Христу. Именно любовь должна стать той движущей силой, к-рая поможет им преодолеть все испытания. Но сразу же напоминает, что это преодоление происходит не собственными силами, а «силою Возлюбившего нас» (Рим 8. 37).

Называя Христа «возлюбившим нас», ап. Павел подчеркивает, что наша любовь ко Христу является ответной (ср.: 1 Ин 4. 19; Рим 5. 5-8). Любовь ко Христу - то чувство, которое воспламеняется в душе человека в ответ на Его искупительную смерть. Это чувство имеет сверхъестественный характер, потому что источником его является Дух Святой. Именно благодаря своему сверхъестественному характеру любовь ко Христу дает человеку сверхчеловеческие силы для преодоления выпадающих на его долю испытаний.

Ап. Павел уверен, что от любви Божией не могут отлучить «ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь» (Рим 8. 38-39). Под ангелами, началами, властями и силами в христ. богословской традиции принято понимать различные чины ангельского мира (см. Ангелология; ср.: 1 Петр 3. 22; Еф 1. 20-21). Почему Павел посчитал нужным упомянуть об ангельских силах в данном тексте Р. П.? Древние толкователи понимали это место в том смысле, что имеются в виду не только ангельские, но и демонические силы (ср.: Orig. In Rom. comm. 7. 12). В подтверждение такого толкования можно было бы указать на то, что термин «начала», или «начальства» (ἀρχαί), в Еф 6. 11-12 употреблен по отношению к демоническим силам. Вместе с тем в Гал 1. 8 отсылка к ангелу с неба, благовествующему нечто противное Евангелию, является фигурой речи. Аналогичная ситуация может иметь место в Р. П., где ап. Павел говорит, что не только земная тварь, но даже ангелы небесные не могут отлучить христианина от любви ко Христу.

О судьбе Израиля

(Рим 9. 1 - 11. 36). В главах 9-11 Р. П. ап. Павел развивает тему в каком-то смысле всей его жизни. Какое место занимает израильский народ в божественном плане спасения человечества? Как Бог относится к народу, в основной своей массе отвергшему Иисуса Христа, не признавшему в Нем обетованного Мессию? Есть ли у этого народа какое-то особое предназначение?

I. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих» (Рим 9. 3). Ап. Павел начинает с эмоционального объяснения в любви к своему народу, выражая скорбь о том, что его народ не принял Христа (Рим 9. 1-5). Этот текст имеет смысловую связь с предшествуюшим: словами о любви Христовой, от к-рой любящего не может отлучить никакая тварь. Однако теперь ап. Павел неожиданно заявляет, что готов быть «отлученным от Христа» за братьев своих.

Прежде всего апостол сделал несколько замечаний, касавшихся иудеев. Именно этот народ был усыновлен Богом (см.: Исх 4. 22), ему принадлежат «усыновление и слава (δόξα)» (в данном контексте указывает на славу Господню (см.: Исх 16. 10; 24. 16; 33. 22; 40. 34-38), на Его могущество и силу, явление израильскому народу), а также заветы (заветы Бога с патриархами - либо возобновление Богом завета со Своим народом - Кинер. 2005. Ч. 2. С. 369; в ряде ранних рукописей данное слово стоит в ед. ч.- см.: Nestle-Aland. NTG. P. 424-425). Израильскому народу принадлежат «законоположение» и «богослужение», т. е. постановления духовно-нравственного и литургического характера, изложенные в книгах Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Нек-рые толкователи под «богослужением» понимают ветхозаветный культ жертвоприношений (в частности: Käsemann. 1980. P. 259; Fitzmyer. 1993. P. 547; Dunn. 1988. Vol. 2. P. 257-258; Moo. 1996. P. 564). Под «обетованиями» (в некоторых рукописях слово стоит в ед. ч., см.: Nestle-Aland. NTG. P. 425) можно понимать все обещания, к-рые Бог давал Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею и Давиду (Longenecker R. N. 2016. P. 787), а также Ною и Иисусу Навину (Morris. 1996. P. 348).

Упомянув об отцах, ап. Павел говорит: «...и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог» (Рим 9. 5), подводя читателей к мысли о том, что вся история израильского народа готовила людей к пришествию Мессии. С утверждения о том, что Иисус родился «от семени Давидова», ап. Павел начал Р. П. Там же он назвал Иисуса Сыном Божиим (Рим 1. 3-4), а теперь сделал еще более сильное заключение о Христе, именуя Его «сущим над всем Богом». Это тот редкий случай, когда апостол применяет наименование Бог ( θεός) не к Отцу, а к Сыну. В эпоху арианских споров (IV в.) именно это место из Р. П. приводилось в качестве одного из основных доказательств того, что Павел исповедовал божественную природу Иисуса Христа.

В совр. науке нет единомыслия по этому вопросу. Ссылаясь на отсутствие пунктуации в оригинальном тексте, мн. ученые предлагают не относить слова «сущий над всем Бог» ко Христу, а видеть в них отдельное предложение. Однако, если бы слова «сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» не относились ко Христу, было бы непонятно, для какой цели ап. Павел вставил их в текст, в к-ром говорит о своей скорби по поводу неверия израильского народа в то, что Иисус - это Христос. Напротив, такой возглас в адрес Христа с т. зр. логики текста звучит естественно: ап. Павел изумлен и огорчен тем, что, хотя Христос, сущий над всем Бог, произошел от иудеев, они не хотят признать Его своим Мессией.

В Рим 9. 6-7 апостол возвращается к теме, затронутой ранее, когда он говорил об обрезании по плоти и по духу (Рим 2. 28-29). Теперь он делает следующий шаг, заявляя: «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его…» Т. о., внутри израильского народа Павел выделяет группу избранных. По мысли апостола, Бог с самого начала сделал различие между этническим Израилем и теми внутри израильского народа, кому принадлежит обетование (Das. 2003. P. 88).

Отвечая на вопрос, кто же эти подлинные израильтяне и дети Авраама, ап. Павел открывает обширную подборку ветхозаветных цитат и аллюзий (Рим 9. 7-13), которая будет определять развитие богословской мысли в главах 9-11 (см.: Evans. 1999. P. 122-127). Подборка начинается ссылками на 2 повествования из кн. Бытие. Первое - об обетовании сына и многочисленного потомства, данном престарелому и бездетному Аврааму (по сути главная библейская история, на к-рой евреи основывали представление о своем превосходстве над др. народами), завершающееся словами: «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт 15. 1-6; ср. уже: Рим 4. 3). Эту историю апостол интерпретирует как указание на то, что обетование Божие остается непреложным даже в том случае, если этому противоречат естественные законы.

Подтверждением этого служит 2-я история: о 2 сыновьях Исаака, близнецах Исаве и Иакове, о продаже первородства и получении благословения с помощью обмана (Быт 25. 21-34; 27. 1-40). Говоря об этом, ап. Павел ссылается на Мал 1. 2-3. Иаков и Исав в тексте пророка трактуются как прообразы израильского народа и его врагов, и ап. Павел в свою очередь показывает, что ситуация повторяется и в его время: «...в Своем свободном решении Бог обратил любовь к некоторым израильтянам, тогда как других отверг» (ВЗ на страницах Нового. 2015. С. 89).